L’ intelligence artificielle est devenue un incontournable du marketing en cybersécurité, mise en avant aussi bien dans les argumentaires produits que dans les pitch decks ou dans les tableaux de bord. «Scanning autonome», «scoring des risques pilotés par l’IA», «exécution de la remédiation» : ce type de promesses est désormais la norme dans le discours marketing. Mais une fois l’étiquette décollée, quelle part est réellement fondée ? La gestion des vulnérabilités constitue un cas d’usage prometteur de l’IA. Les données, les motifs et les décisions à optimiser ne manquent pas, mais la mise en œuvre reste inégale. Certaines solutions apportent un véritable gain opérationnel. D’autres ne s’appuient que sur de l’automatisation ou sur une IA à règles figées, utilisée surtout comme argument de façade.  Après analyse du marché, échanges avec des éditeurs et tests d’outils, quatre convictions se sont dégagées. Elles permettent de dépasser le bruit ambiant pour mettre en lumière là où les avancées sont réelles et là où subsistent des manques. La gestion des vulnérabilités reste, à ce titre, un cas d’usage prometteur de l’IA.

Après analyse du marché, échanges avec des éditeurs et tests d’outils, quatre convictions se sont dégagées. Elles permettent de dépasser le bruit ambiant pour mettre en lumière là où les avancées sont réelles et là où subsistent des manques. La gestion des vulnérabilités reste, à ce titre, un cas d’usage prometteur de l’IA.

Les acteurs “AI-Native” donnent le rythme

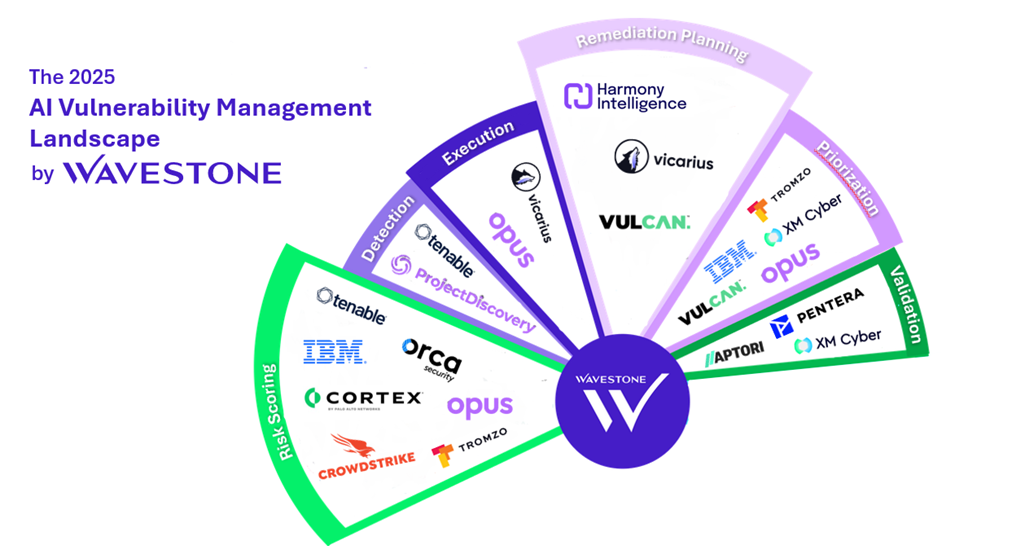

Les fonctionnalités d’IA les plus avancées en gestion des vulnérabilités ne proviennent pas des grands éditeurs historiques du secteur. Elles émergent plutôt de nouvelles plateformes challengers, conçues nativement avec l’IA, orientées cloud et centrées sur les workflows. Ces outils ne se contentent pas de promettre des insights : ils structurent l’ensemble du processus autour de l’action. L’objectif n’est pas de générer plus d’alertes, mais de générer les bonnes orientées métier et directement connectées aux points d’action.

Et cette avance n’est pas passée inaperçue. Certaines des startups “AI-native” les plus prometteuses sont déjà rachetées par des acteurs établis cherchant à combler leur retard. Par exemple, Opus Security, qui avait bâti dès le départ une solution pour automatiser les workflows de remédiation cloud, a récemment été acquis par Orca Security, un acteur majeur de la sécurité cloud. Un cycle bien connu : l’innovation naît à l’extérieur, puis finit absorbée.

Dans ce paysage, les vrais progrès ne se trouvent pas forcément là où la marque est la plus visible, mais là où le produit est pensé nativement pour l’IA, le cloud et les flux opérationnels réels.

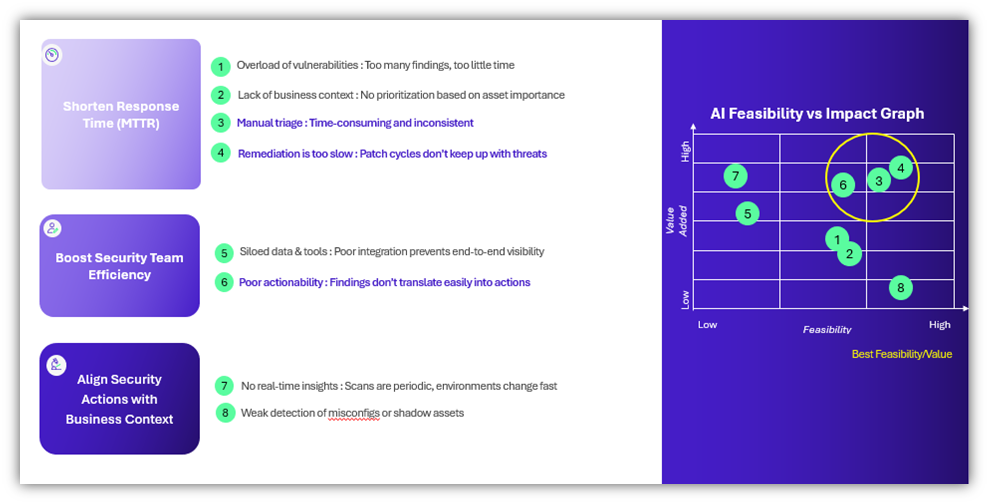

Tous les cas d’usage ne créent pas la même valeur

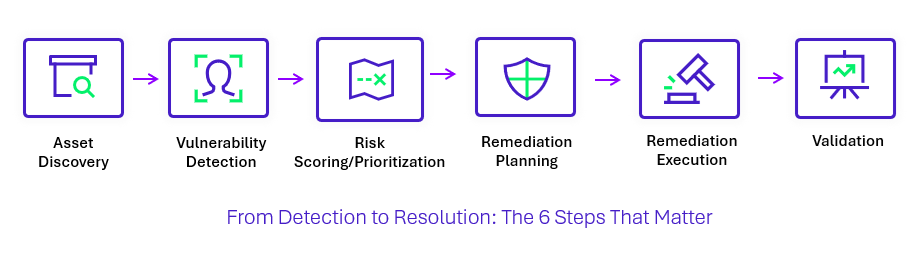

Même parmi les meilleurs outils, la performance de l’IA reste inégale, car certaines tâches s’y prêtent mieux que d’autres. La détection, par exemple, repose encore largement sur du scanning basé sur des signatures. L’espace laissé à une véritable intelligence y est limité. Mais si l’on avance d’un cran vers la priorisation, la planification de la remédiation ou l’aide à la décision, le tableau change.

C’est là que le machine learning commence à apporter une réelle valeur : en corrélant les tendances d’exploitabilité, en apprenant des actions passées des analystes, en s’adaptant à la criticité des actifs.

De meilleures données signifient une meilleure IA

Même les modèles d’IA les plus avancés ne créent de la valeur que s’ils se connectent aux systèmes où la remédiation a réellement lieu. Identifier une vulnérabilité critique est important, mais l’impact réel survient lorsqu’elle se traduit en un ticket, un responsable et des progrès mesurables.

C’est souvent là que les solutions se distinguent : les plateformes les plus efficaces s’intègrent de manière fluide aux workflows, garantissant que les résultats de l’IA mènent à l’action et pas seulement à des tableaux de bord.

Derrière l’étiquette “IA”

De nombreuses fonctionnalités présentées aujourd’hui comme de l’IA » se rapprochent davantage d’une automatisation avancée, de formules de scoring figées ou d’arbres de décision guidés que de véritable machine learning. L’IA générative commence à apparaître, principalement dans des rôles de support comme la synthèse d’alertes, la suggestion de textes de remédiation ou la simulation de comportements d’attaquants même si son adoption en production reste prudente.

La vraie question pour les acheteurs n’est donc pas simplement « y a-t-il de l’IA ? », mais bien « quel type d’IA, appliqué à quel usage, et avec quel bénéfice mesurable ? ». Cette approche permet de distinguer les promesses marketing de la réelle valeur opérationnelle.

Conclusion : Ce qui fait réellement fonctionner l’IA

L’IA est désormais omniprésente dans la gestion des vulnérabilités, du moins dans les discours. Mais comme nous l’avons vu, l’impact réel reste inégal. Notre analyse n’avait pas pour but de dénoncer le “buzz”, mais d’aller plus loin : où l’IA apporte-t-elle réellement de la valeur ? Quelles solutions dépassent les slogans pour aider concrètement les équipes à agir plus vite, plus intelligemment et plus efficacement ?

C’est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer sur les plateformes et cas d’usage où l’IA ne se contente pas d’exister, mais fonctionne. Et la différence est visible:

- Dans la priorisation, les outils “AI-native” apprennent des tendances d’exploitation, du comportement des analystes et du contexte des actifs pour fournir des classements de risques plus précis et pertinents et pas de simples scores CVSS génériques.

- Dans la planification de la remédiation, les meilleures plateformes intègrent l’IA dans les workflows: suggestion des prochaines actions, attribution des responsabilités, suivi des progrès à travers les outils.

- Dans l’aide à la décision, l’IA accélère le triage, génère des synthèses contextuelles et aide les analystes à dépasser le bruit.

Ces gains ne sont pas théoriques. Ils se traduisent en un véritable levier opérationnel : moins de faux positifs, un délai de correction réduit et une charge cognitive allégée pour les équipes de sécurité.

La différence clé ? Les solutions les plus impactantes ne cherchent pas à greffer de l’IA sur des workflows hérités. Elles sont conçues nativement pour intégrer l’intelligence tout au long de la chaîne, de la détection à la résolution.

Alors que la pression augmente et que les attaquants accélèrent, cela compte plus que jamais. Dans ce contexte, l’IA n’est pas un simple différenciateur, c’est une nécessité. Mais seulement si elle est correctement mise en œuvre : ciblée là où elle compte, intégrée aux workflows réels, et évaluée à l’aune des résultats pas des promesses marketing.